「持続する郊外ー住民主導のアーニズム」

まえがき

東京都市大学 名誉教授 平本一雄(工学博士)

郊外は、産業革命以降に都市に集中してきた人々に住まいを提供するため、外延部につくられていった住宅地である。英国では鉄道が、米国では道路が住宅地の形成を担い、我が国では鉄道網の整備が優先されたことから郊外鉄道沿いに住宅地の開発が進められた。母都市の膨張に伴いこの外延部は年輪のように拡大をして都市圏を形成し、母都市を上回る人口を擁する地域となっていった。急速に流入する人口に対し迅速に住宅を供給するため、同じような見栄えの家が立ち並び都心に通勤する人が住んでいった。こうした郊外のベッドタウンの情景に対し、評論家やマスコミの中には、建物が画一的、住民も均質的、地域には歴史がないと批評し、そうした郊外イメージが流布された時期もあった。しかし、郊外に居を構えた人々は、狭隘なそれまでの住まいから広く近代的になった新居の生活に満足し、そうした批判を気にすることはなかった。また、郊外は住みつく人の属性、時期、開発のされ方、その地の自然条件と旧来の地域社会のありようによって地域ごとに異なっており、また、旧来住んできた人々と新たに住みついた人々の街づくりに対する意識、そして両者の協働性の有無は郊外地域をそれぞれ異なるものにしていった。その後、東京都市圏では郊外化の波は、バブル崩壊以降減速し、その拡大を停止した。しかし、この半世紀ほどの間に郊外地域は都心からの距離や方角によって様相の異なる場所に変わっていった。

本書では、東京都市圏の多摩丘陵に位置し、新百合ヶ丘を中心地とする川崎市麻生区を郊外のモデルとして研究調査した結果を取り纏めた。この麻生地域は北側を多摩ニュータウンに隣接し、南側を多摩田園都市に隣接する2つのニュータウンに挟まれた地域である。しかし、開発のされ方は、多摩ニュータウンが巨大な行政組織によって、また多摩田園都市が大企業によって計画・建設されていったのと異なり、全体計画はなく個別開発の集合体として住民主導の草の根で建設されていった場所である。多摩ニュータウンや多摩田園都市は壮大な都市開発の実験モデルとして、その過程が調査分析されその結果を収録した文献も多いが、草の根の住民主導でまちづくりが行われた麻生地域は研究の対象になることはあまりなかった。壮大な実験地も郊外のまちづくりのひとつの解であるが、住民主導の草の根のまちづくりはどの地域でも行える解として広く議論の対象となる。そうしたまちづくりのモデルとして麻生地域を位置付け、本書では第1の内容として郊外地域形成の過程をとりあげまちづくりの現代史として取りまとめた。

また、本書の監修者である(一財)川崎新都心まちづくり財団では、麻生地域を対象に2020年度から21年度にかけて筆者を研究総括者として市街化、緑の環境、芸術文化、消費と商業、子育て、高齢化、ポストコロナの7つのテーマで周辺大学研究者に委託して研究調査を行った。これはテーマごとに現在の実態をそれぞれ独自のアンケ―ト調査やインタビュー調査で把握し問題課題を明らかにした下記の研究報告書を作成した。そこで本書ではこの研究成果のエッセンスを第2の内容としてテーマ別に収録するとともに、それぞれの展望と横通しの総括を筆者が行った。その中には、コロナ後のテレワークの常態化による郊外地域の変化や、我が国のマクロな変化としての人口減少、少子高齢化、減速経済化などへの地域の対応を展望としてとして試みた。これらの大きな変化に対する地域の対応は、それぞれに異なるものであろうことから、現在、徐々に多様化してきた郊外の様相を一層大きく変えていく契機になるに違いない。

以上を通じて、本書は、第1部を総論として、麻生地域の郊外地域形成の過程と今後の地域の展望と総括を行い、第2部にて各論として7つのテーマの研究調査結果を収録した。本書が郊外化のひとつのモデルとして郊外地域のまちづくりに資するとともに、多摩ニュータウンや多摩田園都市の研究成果と比較することにより普遍性のある郊外論の確立に役立つことを願いたい。なお、今回の研究調査の総括と本書の編集及び総論執筆を担当した筆者は、麻生地域に住まいを定めて約35年の間、地域に対して外部者としてではなく内部者として地

域を観察し、地域の人々から教えを受けて研究調査と本書の取りまとめを行ってきた。それらの関係者に、この場を借りてお礼を述べたい。

序 中島眞一

まえがき 平本一雄

第1部 郊外社会の持続型モデルを知る――麻生地域のケーススタディー

第1章 郊外と東京都市圏 平本一雄

1 都市と郊外

2 東京の都市圏形成

第2章 多摩丘陵の地域比較 平本一雄

1 多摩丘陵の三つのベッドタウンを比較する

2 多摩丘陵の三つの郊外地域を比較する

第3章 麻生地域の来し方 平本一雄

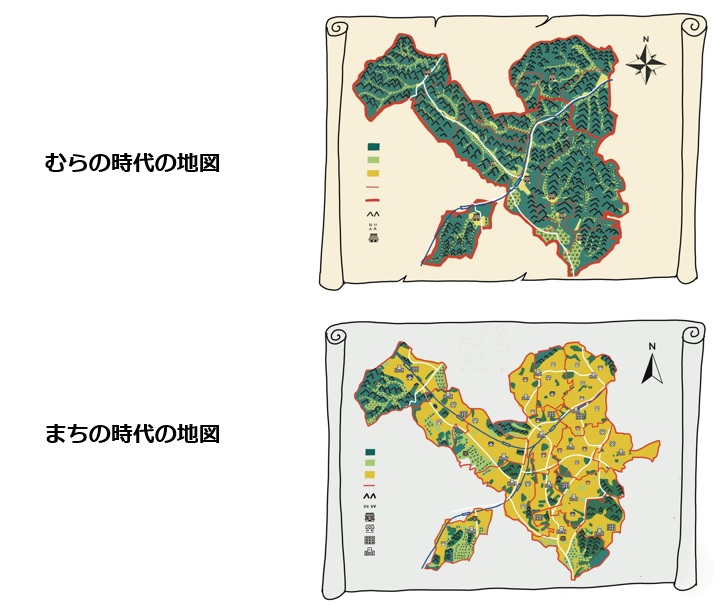

1 農村の移り変わり

2 住民が望んだ百合丘と新百合ヶ丘の開発

3 湧き起こる文化活動と郊外社会

4 住民主導の開発と生み出された地域社会

第4章 麻生地域持続の道筋 平本一雄

1 住宅地は純化から多様化へ

2 ハイブリッドのライフスタイル

3 緑と歴史そしてアートのみち

4 独自の芸術文化活動への挑戦

5 商業環境の変化への対応

6 AI時代に求められる多様な子育て

7 寿命日本一の麻生区のさらなる高齢対策

第5章 自立に向けてのアーバニズム 平本一雄

1 自立する二十分生活圏

2 都市―農村生態系ネットワーク

3 特徴あるタウンセンターをどうつくるか

4 住民主導で段階的な開発――住民がつくりつづけるまち

第2部 郊外社会の実態を麻生地域で調べる

第1章 市街地の形成と地域ルール 加藤仁美

1 多摩丘陵の住宅都市・麻生区の誕生

2 市街地整備と郊外戸建て住宅地の開発

3 住宅地開発の経緯と住環境の保全

4 郊外戸建て住宅地の住環境保全・管理と地域社会――ヒアリングとアンケート調査から

コラム 地産地消のまち 平本一雄

第2章 ポストコロナの郊外ライフスタイル 林 和眞

1 コロナ禍による私たちの生活変化

2 新百合ヶ丘での郊外ライフスタイルの変化

3 ポストコロナ時代に求められる郊外生活様式

4 テレワーク有無別の必要な都市機能の差

5 今後の持続する郊外を作っていくためには

コラム 駅近かサテライトオフィス 平本一雄

第3章 みどりの恵みのシナジーとその持続コスト 横田樹広

1 麻生区の緑の恵みとそのパターン

2 緑の恵みの維持へのコスト

3 緑へのアクセス性と緑の恵みの認識

コラム 自然を守る活動、里山フォーラムin麻生 石井よし子

第4章 市民が生み出した芸術文化のまち、その評価 藤田直哉/武濤京子

1 新百合ヶ丘の芸術文化活動の概要

2 新百合ヶ丘が芸術文化の街になっていった経緯

3 新百合ヶ丘の芸術文化活動の評価

4 結論【まとめ or おわりに?】

コラム オペラハウスと二つの文化村 平本一雄

第5章 居心地よく持続可能な郊外生活のための商業・サービス 渡辺達朗/神谷 渉/山﨑万緋

1 都市と商業・サービスとの関係を考える視点 渡辺達朗

2 麻生区での商業集積の変化――二〇〇一年から二〇年 山﨑万緋/渡辺達朗

3 消費者からみた新百合ヶ丘地区の特徴分析 神谷渉/渡辺達朗

4 今後の展望 渡辺達朗/山﨑万緋

コラム おいしい、また行く個人オーナーの店 平本一雄

第6章 子ども・子育て支援の地域間比較 内藤知美/舟生直美/番匠一雅/仙田考/安村清美/斉木美紀子

1 地域の実情に応じた子ども・子育て支援をおこなうとは 内藤知美

2 子育て支援の多様な選択肢とアクセシビリティ――「近づきやすさ」「利用のしやすさ」「便利であること」 舟生直美

3 子育てに優しいまちをどう作るか 番匠一雅

4 地域の自然環境・人を活用した民間支援と情報発信 仙田 考

5 子ども・子育てを支える大人の地域ネットワーク 安村清美

6 地域に根差した子育て支援の「みらい」 斉木美紀子

コラム しんゆり大学が担うまち保育 平本一雄

第7章 男性退職者のメンタルヘルス 和 秀俊

1 男性退職者のメンタルヘルス改善の必要性

2 男性退職者のメンタルヘルスの改善に向けたきっかけや仕組みを検討する方法

3 ライフストーリーインタビューによる「自分語り」

4 ライフストーリーインタビューによる意識変化

5 メンタルヘルスの改善に向けた地域活動の有効性

6 積極的活動参加層を対象としたナラティブ・アプローチの必要性と方法

7 中間層と閉じこもり層を対象としたナラティブ・アプローチの必要性と方法

8 川崎市麻生区の男性退職者のメンタルヘルスの改善に向けたナラティブ・アプローチ9 映像の視聴とDSTワークショップ

10 川崎市麻生区の男性退職者のメンタルヘルスの改善に向けた新たな仕組み

11 今後の課題

コラム アクティブシニアの集結地やまゆり 平本一雄

補論 まちのスケールでのウェブ調査のあり方について 小松史郎

1 近年の地域でのウェブ調査の問題点

2 近年のウェブ調査の問題点への対応

3 まちスケールのウェブ調査を成功させるポイント

4 結論

編著者略歴

・名前(フリガナ) 平本一雄 (ヒラモト カズオ)

・生年(西暦)、出生地 1944 岐阜県

・現職 東京都市大学名誉教授

・専攻 都市計画、都市史

・最終学歴 京都大学大学院工学研究科修士課程修了、工学博士

・著書・論文など:

単著「世界の都市?5大陸30都市の年輪型都市形成史」彰国社

編著「東京プロジェクト―風景を変えた都市再生12大事業の全貌」日経BP

単著「臨海副都心物語」中央公論新書

編著「快適環境社会の形成」ぎょうせい

単著「超国土の発想」講談社

編著「新たなる都市空間」ぎょうせい

単著「東京これからこうなる」PHP研究所など

絵本の構成

1.絵本

〈 里山の生活: 農村の静かな暮らし 〉

1.100の丘があるところ: 谷戸地形の丘陵地、 麻生郷と呼ばれた。

2. やまゆりの咲く農村: 谷戸がつくる豊かな自然と咲き誇るやまゆり

3. 鉄道の開通と東京の文化人が住み始める。

〈 宅地開発による郊外都市の誕生 〉

4. 近代生活の象徴「団地」が開発される。

5. 開発に伴う自然破壊に対する対策。

6. 新百合ヶ丘駅(1974)の開設、行政・商業センターの誕生(1982)

7. 田園郊外の誕生

8.残された里山の緑、谷戸が生み出す地産地消

〈 郊外のまちの魅力 〉

9.新規住民の願いで川崎市が市民ホールを建設

10.芸術文化活動が活発に

2つの芸術系大学、アートセンター2007、アルテリッカ2009.

11.ショッピング、マルシェで賑わう街に

12.未来に向けてのあけぼの